Altares de muertos: el vínculo entre vivos y difuntos

CDMX

Fecha: 28-10-2025

Cada año, al llegar finales de octubre y los primeros días de noviembre, México se llena de colores, aromas y sonidos que evocan recuerdos y emociones profundas.

Las calles se tiñen de cempasúchil, las casas se perfuman con el chocolate caliente y el pan de muerto, y se escuchan canciones y campanas que anuncian que los vivos se preparan para recibir a quienes han partido.

En este contexto, el altar de muertos se convierte en un espacio central, un puente simbólico y tangible entre el mundo de los vivos y el de los difuntos, donde se honra la memoria, la identidad y la cultura de quienes lo preparan.

La tradición del altar no solo invita a recordar a los que ya no están, sino que también enseña a valorar la vida y a reconocer que la muerte es parte del ciclo natural de la existencia.

Cada elemento, cada aroma y cada color tiene un propósito, y su disposición refleja cuidado, cariño y creatividad, convirtiendo al altar en una obra de arte viva que se renueva cada año.

Historia y raíces del altar de muertos

El altar de muertos tiene sus orígenes en las antiguas culturas prehispánicas, para quienes la muerte no significaba el fin, sino un tránsito hacia otra vida.

De acuerdo con él Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), culturas como los mexicas, mayas y totonacas realizaban ceremonias donde se honraba a las almas con alimentos, objetos de uso cotidiano y rituales específicos que facilitaban su viaje al Mictlán, el inframundo.

La muerte era un componente del ciclo natural, y estos rituales aseguraban que los muertos recibieran cuidado y respeto de los vivos.

Durante la época prehispánica, festividades como el Tepeilhuitl y el Tititl incluían la colocación de altares con imágenes de los difuntos, alimentos y otros objetos que los representaban, se creía que las almas podían regresar temporalmente al mundo de los vivos para recibir estas ofrendas. Esta concepción sentó las bases de lo que hoy conocemos como altar doméstico.

Con la llegada de los españoles y el cristianismo, las celebraciones indígenas se fusionaron con las festividades de Todos los Santos y los Fieles Difuntos. Frailes como Fray Toribio de Benavente "Motolinía" y Jacinto de la Serna documentaron cómo los indígenas continuaban ofreciendo alimentos y encendiendo velas en sus hogares, a pesar de las restricciones eclesiásticas. Este sincretismo cultural dio origen al altar casero moderno, que combina elementos prehispánicos y católicos.

En el siglo XIX, la práctica de llevar alimentos a las tumbas se consolidó en altares domésticos, el INPI señala que frutas, tamales y calabaza cocida eran colocados en los hogares para que los difuntos "cenaran" durante la noche. Esta costumbre refleja la idea de que la memoria y el afecto pueden materializarse a través de rituales, aromas y sabores.

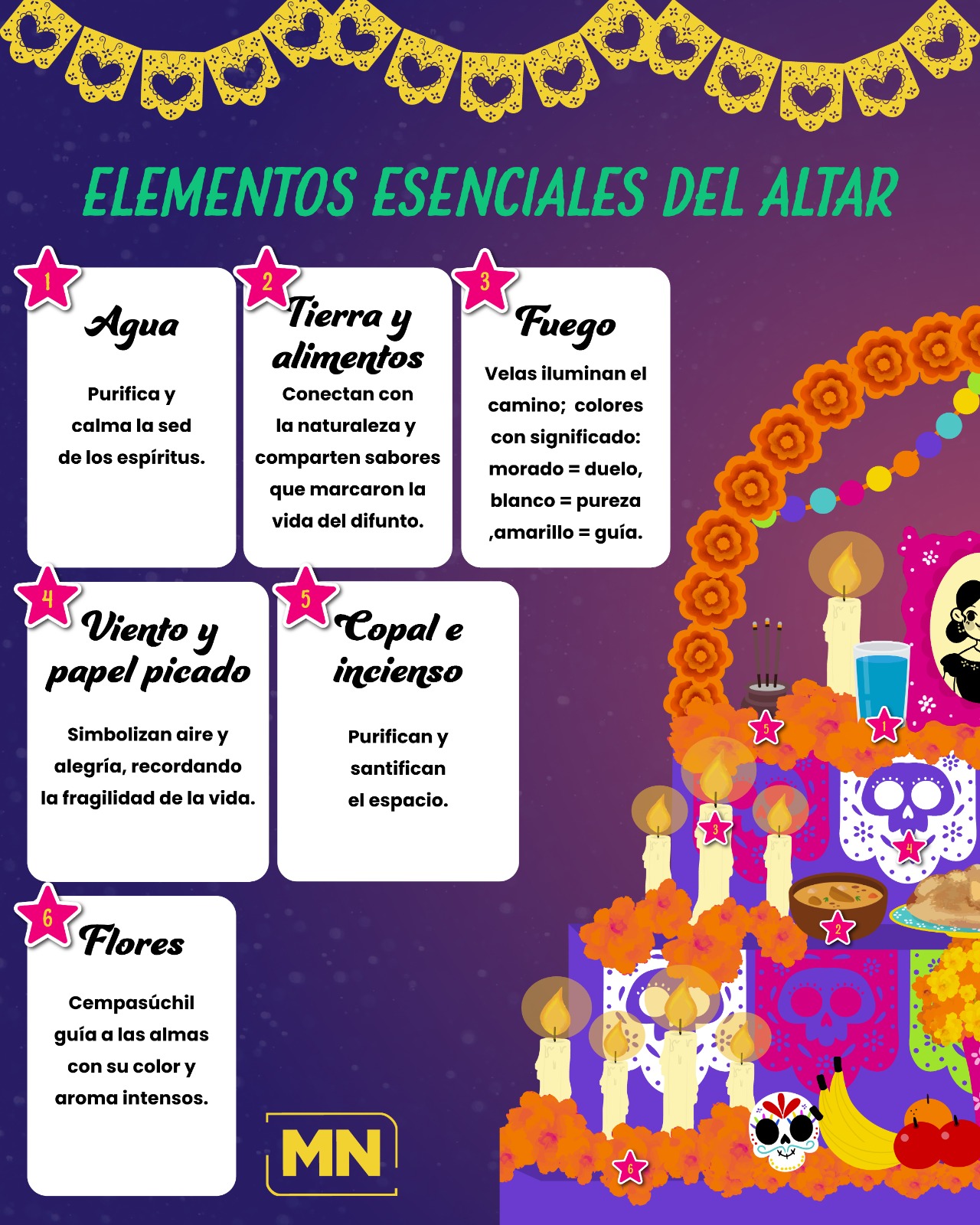

Elementos del altar: significado y simbolismo

El altar de muertos es un conjunto de símbolos que permiten el encuentro entre vivos y difuntos, cada componente tiene una historia, un significado y un propósito específico.

- El agua

El agua es fundamental para el altar, representa la pureza del alma y permite que los espíritus calmen su sed tras el largo viaje desde el Mictlán. A veces se coloca con una ramita de hierbas, indicando la frescura de la vida y la necesidad de purificación.

- La tierra y los alimentos

La tierra se manifiesta en frutos, semillas y el pan de muerto. Simboliza el sustento y la conexión con la naturaleza. Los alimentos, además de representar nutrición, permiten a los vivos compartir los sabores que marcaron la vida del difunto: mole, tamales, barbacoa, calabaza cocida y chocolate de agua son los más tradicionales.

- El fuego

Las velas, veladoras y cirios representan la luz, la fe y la esperanza. Su llama ilumina el camino de los espíritus y simboliza la presencia de los vivos. Los colores tienen un significado especial: morado representa duelo, blanco pureza y amarillo guía a los espíritus hacia el altar.

- El viento y el papel picado

El papel picado simboliza el aire y la alegría de la festividad. Sus colores y movimientos acompañan el recorrido de los espíritus, recordando la fragilidad de la vida y el paso del tiempo.

- Copal e incienso

El copal, de origen prehispánico, purifica y limpia el espacio; el incienso, introducido por los españoles, santifica el ambiente y eleva las plegarias. Su humo conecta el mundo de los vivos con el de los muertos, creando un lazo sensorial y espiritual.

- Flores

La flor de cempasúchil (Zempoalxóchitl) guía a las almas con su color y aroma intensos. Flores blancas, como alhelí o nube, se utilizan en altares infantiles para simbolizar pureza y ternura. Otras flores aportan belleza, simbolismo y ayudan a crear un ambiente acogedor para los espíritus.

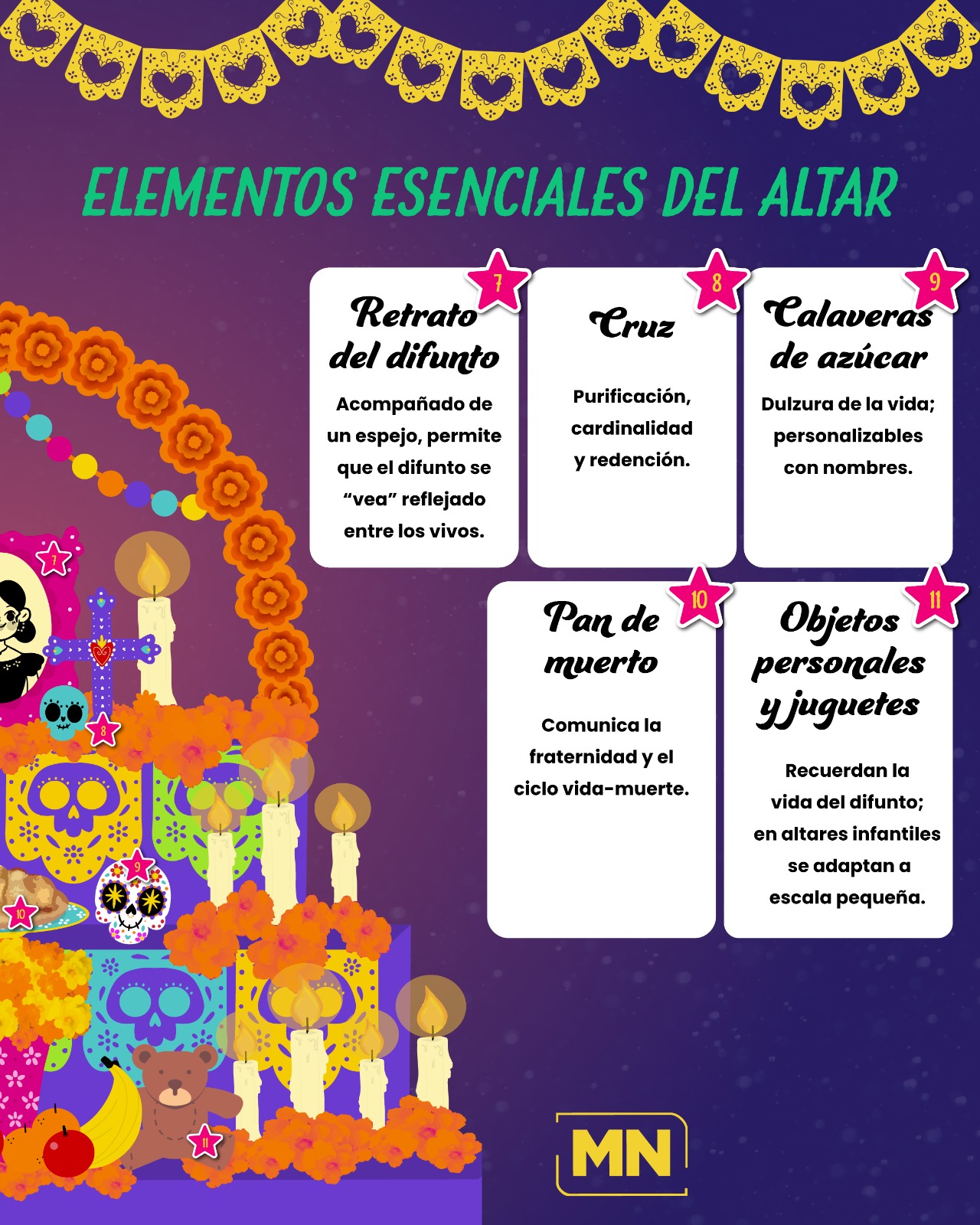

- Pan de muerto

El pan de muerto representa la comunión fraternal y el ciclo de la vida y la muerte. Su forma, con figuras de huesos y cráneo, recuerda a los difuntos y se ofrece con respeto y cariño.

- Calaveras de azúcar

Simbolizan la muerte y la dulzura de la vida, y se pueden personalizar con los nombres de los difuntos. Recordar la muerte con alegría es una característica central del Día de Muertos.

- Cruz

Colocada en la parte superior del altar, puede ser de sal o ceniza, simbolizando purificación, los cuatro puntos cardinales y la redención espiritual.

- Retrato del difunto

El retrato, a menudo acompañado de un espejo, permite que el difunto se "vea" reflejado entre los vivos, recordando su presencia de manera tangible y respetuosa.

- Objetos personales y juguetes

Se colocan artículos que pertenecieron al difunto para que recuerde su vida, especialmente en altares infantiles, donde se incluyen juguetes de barro o dulces de alfeñique, todo a escala reducida.

Tradición y variantes: altares infantiles y estilos regionales

Los altares para niños, llamados angelitos, se preparan el 31 de octubre, y se cree que sus almas llegan el 1 de noviembre.

La preparación es delicada: la comida no incluye chile, los adornos son blancos para simbolizar pureza, y todos los elementos se adaptan a la escala infantil. Los juguetes, dulces y miniaturas permiten que los niños disfruten de la ofrenda sin miedo, y se colocan flores y velas que representan ternura y guía espiritual.

Esta dedicación especial refleja el respeto y cuidado que se tiene por los más jóvenes, y permite que la tradición se adapte a diferentes tipos de difuntos, manteniendo siempre el vínculo entre vivos y muertos.

Cada región de México aporta su estilo al altar de muertos, enriqueciendo la tradición.

En Michoacán, los altares se acompañan de figuras de barro y ofrendas grandes en los panteones, en cambio en Oaxaca, destacan los tapetes de aserrín pintado y las decoraciones callejeras y en Puebla, se incluyen muñecos de trapo y panes decorativos únicos

Estas diferencias muestran la diversidad cultural del país y cómo cada comunidad mantiene viva la memoria de sus difuntos, conservando elementos prehispánicos y católicos en un sincretismo único.

El altar de muertos no solo honra a los difuntos, sino que también refleja la identidad, la memoria y la creatividad de quienes lo preparan.

Cada vela encendida, cada flor dispuesta y cada aroma que envuelve la ofrenda permite a los vivos dialogar con su pasado, enseñar a las nuevas generaciones sobre la vida y la muerte, y mantener viva una tradición que sigue siendo un puente entre generaciones.

En México, la muerte no es ausencia, sino presencia, y el altar de muertos es el símbolo máximo de este renacer constante y del amor que trasciende el tiempo.