Día de Muertos: origen y evolución de una tradición inmortal

CDMX

Fecha: 27-10-2025

En México, cada 1 y 2 de noviembre, el aire se impregna de cempasúchil, el humo del copal se eleva como si guiara los pasos de los muertos, y los altares iluminan las casas con la promesa de un reencuentro.

El Día de Muertos no es solo una tradición: es un acto de amor colectivo, una cita anual con la memoria.

En una nación que convive con la muerte sin miedo, esta festividad simboliza el triunfo de la vida, la permanencia del afecto y la certeza de que nadie muere del todo mientras siga siendo recordado.

Raíces prehispánicas: el camino al Mictlán

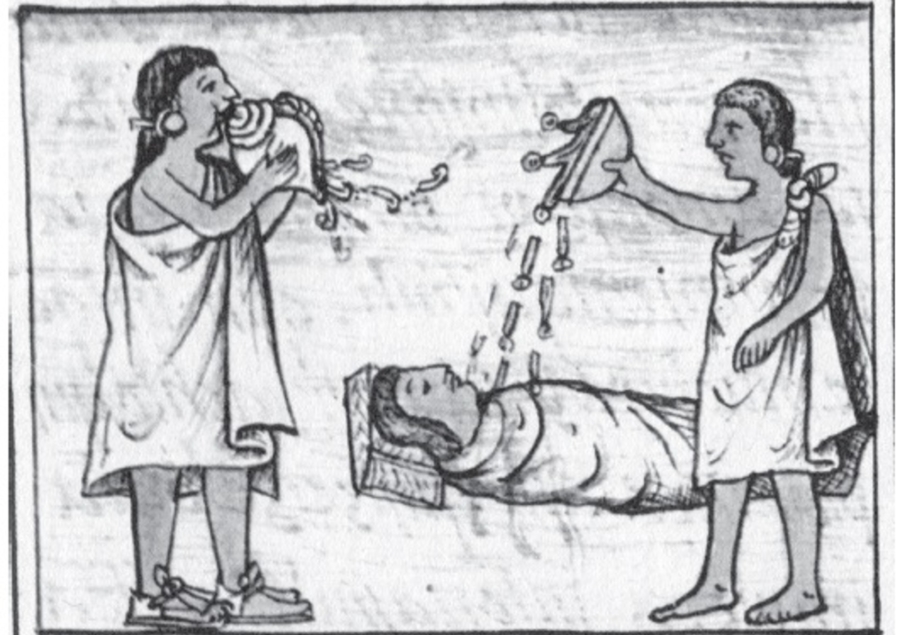

Mucho antes de la llegada de los conquistadores, los pueblos originarios de Mesoamérica ya rendían culto a la muerte.

Para civilizaciones como los mexicas, mayas, purépechas y totonacas, la vida era un ciclo continuo: morir no significaba desaparecer, sino comenzar un viaje hacia otro plano.

Según explicó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), los antiguos mexicanos creían que el alma emprendía un recorrido hacia el Mictlán, el inframundo gobernado por Mictlantecuhtli y Mictecacíhuatl.

El trayecto no era sencillo: el difunto debía superar nueve niveles llenos de obstáculos antes de alcanzar el descanso eterno.

Por ello, los familiares colocaban ofrendas con agua, comida, herramientas y objetos personales que ayudaran al alma en su viaje, el perro xoloitzcuintle, según la tradición mexica, era el fiel acompañante que guiaba al espíritu por el río que separaba el mundo de los vivos y el de los muertos.

En la cosmovisión indígena, la muerte no tenía un carácter trágico, sino sagrado, era parte de la continuidad natural de la existencia. Cada vida, como una flor que cae, regresaba a la tierra para nutrir la siguiente, esa visión poética y profunda de la muerte es la semilla que, siglos después, florecería en lo que hoy se conoce como Día de Muertos.

El encuentro con la fe: cuando dos mundos se funden

La llegada de los españoles en el siglo XVI transformó de manera profunda las creencias de los pueblos originarios.

Los misioneros católicos intentaron reemplazar los antiguos ritos fúnebres con las festividades europeas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, celebradas el 1 y 2 de noviembre. Sin embargo, el pueblo mexicano no abandonó sus costumbres, sino que las adaptó.

El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta) explica que las ceremonias indígenas se fusionaron con el calendario cristiano, dando origen a una nueva tradición que unía lo pagano y lo religioso.

Las ofrendas a los dioses se transformaron en altares dedicados a las almas; los símbolos prehispánicos convivieron con cruces y velas; y el sentido de la muerte como tránsito se mezcló con la idea cristiana de la salvación.

Fray Toribio de Benavente, conocido como Motolinía, registró hacia 1540 que las familias indígenas ofrecían pan, cacao y aves a sus difuntos, conservando la esencia de sus antiguos rituales.

Las velas representaban la luz del camino; el agua, la purificación; y las flores, la fugacidad de la vida. Así, poco a poco, la muerte dejó de ser un tabú para convertirse en una fiesta compartida entre los vivos y los ausentes.

En ese punto nació una tradición única: una fusión de creencias que solo pudo florecer en México, lo que para otros pueblos era motivo de silencio o temor, para los mexicanos se convirtió en un canto de bienvenida a los que ya partieron.

Una celebración que se multiplica en cada región

A lo largo de los siglos, el Día de Muertos adoptó formas distintas según la región, pero todas con un mismo corazón.

En Michoacán, los purépechas celebran la Noche de Muertos con una vigilia que ilumina el lago de Pátzcuaro con miles de veladoras, un espectáculo donde el silencio y la fe se entrelazan. Las familias adornan las tumbas con flores, pan y velas mientras esperan la llegada de las almas.

En Oaxaca, la celebración es un estallido de color. Las calles se llenan de tapetes de arena y altares escalonados; la música, el incienso y las comparsas convierten a la ciudad en un escenario entre lo sagrado y lo festivo.

En cambio, en la región Huasteca (que abarca Veracruz, Hidalgo, San Luis Potosí y parte de Puebla), el Xantolo mezcla bailes, mascaradas y danzas tradicionales para recibir a los difuntos al ritmo de los violines y los tambores.

En el norte del país, la conmemoración suele ser más sobria: las familias visitan los panteones con flores y coronas, mantienen la limpieza de las tumbas y oran por sus seres queridos.

Y en la Ciudad de México, el pueblo de Mixquic se ha convertido en un símbolo nacional con su famosa Alumbrada, una noche en la que

Para los pueblos originarios (mexicas, mayas, purépechas y totonacas) la muerte no era un final, sino el inicio de un nuevo viaje.

De acuerdo con Conaculta, más de 40 grupos étnicos participan en estas celebraciones, demostrando que el Día de Muertos no es una sola tradición, sino una red de costumbres vivas que cambian según la tierra, el clima y la historia de cada pueblo.

Evolución y cambios: de los altares tradicionales a nuevas tendencias

El Día de Muertos ha sobrevivido a guerras, revoluciones y globalización.

Según el Conalcuta, en el siglo XIX, los cementerios se convirtieron en espacios de convivencia, las familias acudían a comer sobre las tumbas, vestidas de gala, y los panteones se llenaban de música y conversaciones. Era un día para convivir con los muertos, no para lamentarlos.

Tras la Revolución Mexicana, el gobierno retomó la festividad como símbolo de identidad nacional. Durante el cardenismo, el Estado promovió la idea de que el Día de Muertos tenía raíces puramente prehispánicas, buscando fortalecer el orgullo nacional y disminuir la influencia eclesiástica. Fue así como la celebración adquirió un nuevo significado: el de orgullo cultural.

En 2008, la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, reconociendo su papel como un ritual que exalta la memoria y el sentido comunitario.

Sin embargo, esa misma visibilidad impulsó transformaciones en la manera de montar los altares.

Las redes sociales, los centros comerciales y las nuevas generaciones dieron lugar a lo que hoy se conoce como altares minimalistas.

Estos altares, frecuentemente compartidos en plataformas digitales, sustituyen algunos elementos tradicionales por versiones más estilizadas: cempasúchil artificial sin color, velas blancas, fotografías enmarcadas en negro y objetos simbólicos en lugar de comida o pan.

Este tipo de representaciones genera un contraste evidente con los altares tradicionales, donde la abundancia de elementos y la disposición de alimentos y flores conforman un espacio cargado de aroma, color y calidez.

El cambio hacia formatos más simples muestra nuevas maneras de vivir y mostrar la tradición hoy en día.

Aun así, la festividad mantiene su capacidad de adaptación y transmisión cultural. El Día de Muertos sigue siendo un rito vivo que se reinventa con cada generación, y mientras se continúe montando algún tipo de altar, el eje central de la celebración (recordar a los seres queridos) permanece presente.

Del altar al mundo: la proyección global del Día de Muertos

El siglo XXI llevó esta tradición más allá de las fronteras.

Películas como Coco de Pixar y el desfile de día de muertos en Spectre, la película de James Bond, transformaron la imagen del Día de Muertos en un fenómeno global.

La Ciudad de México adoptó el desfile como una nueva tradición, uniendo a miles de personas que celebran entre catrinas, marionetas gigantes y música de mariachi.

Aunque muchos critican esta espectacularización de la festividad, lo cierto es que ha despertado curiosidad y respeto por la cultura mexicana en todo el mundo. En ciudades como Los Ángeles, Madrid o Tokio, se organizan ofrendas públicas y exposiciones dedicadas al Día de Muertos.

Sin embargo, esta expansión también plantea una pregunta: ¿cómo conservar la autenticidad de una tradición ancestral en una era dominada por la imagen y el consumo? La respuesta, según el propio Conaculta, está en mantener viva la intención espiritual.

El altar no se mide por su diseño o tamaño, sino por el amor con el que se coloca cada flor, cada fotografía y cada vela.

A pesar de los cambios sociales, las reinterpretaciones modernas y las modas pasajeras, el Día de Muertos conserva su esencia: el reencuentro entre dos mundos.

Es la certeza de que la muerte no interrumpe el amor, solo lo transforma. Cada vela encendida, cada aroma de copal, cada pan de muerto compartido es una forma de decir "te recuerdo".

El escritor Octavio Paz lo resumió con precisión: "El mexicano frecuenta la muerte, la burla, la acaricia, duerme con ella, la festeja, es uno de sus juguetes favoritos y su amor más permanente". Esa relación íntima con la muerte es lo que convierte esta celebración en algo único.

Así, año tras año, México revive una promesa antigua: mientras haya quien coloque una ofrenda, quien ponga una flor, quien encienda una vela, los muertos seguirán regresando. Porque el Día de Muertos no celebra la ausencia, sino la permanencia; no honra la pérdida, sino la presencia que persiste en el recuerdo.

En cada altar, en cada tumba iluminada, México recuerda que la muerte no vence: solo florece.