Pueblos Fantasmas Modernos: La violencia que apaga pueblos enteros

CDMX

Fecha: 13-11-2025

En algunos pueblos ya no suenan los gallos ni las campanas. Las casas quedaron abiertas, las cosechas se secaron y el silencio ocupa el lugar de las familias que huyeron para seguir vivas

No se trata de buscar una vida mejor, sino de escapar de la muerte.

En México, miles de personas dejan sus hogares porque el crimen organizado ha tomado el control del territorio y de la vida cotidiana.

Lo hacen sin aviso, sin equipaje y sin saber si algún día volverán

Una migración que nace del miedo

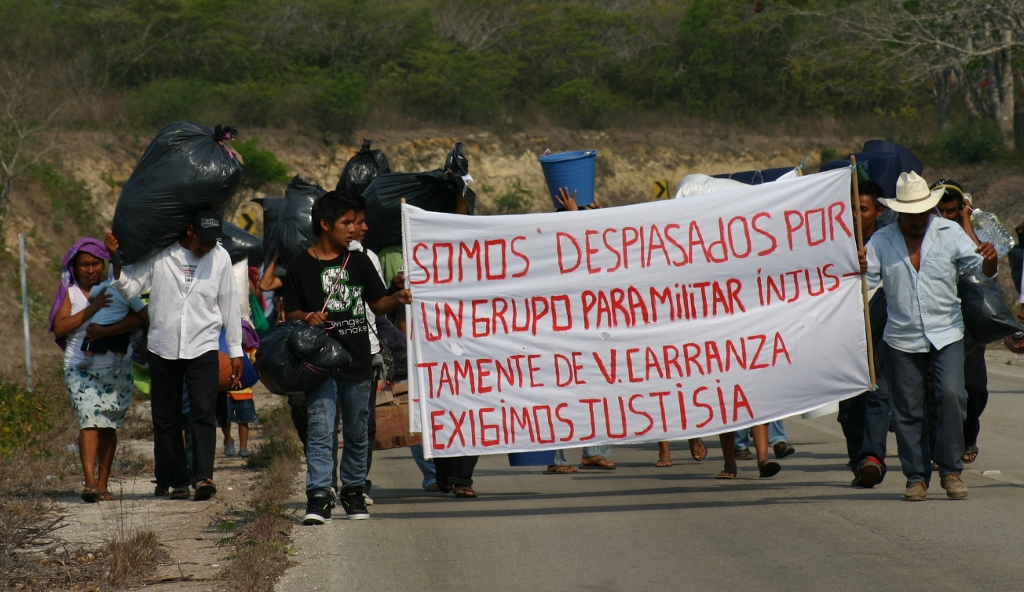

El desplazamiento forzado interno -reconocido oficialmente por el gobierno mexicano desde 2019- es hoy uno de los rostros más invisibles de la violencia. No se trata solo de quienes cruzan fronteras, sino de comunidades enteras que se mueven dentro del país, de una sierra a otra, de un ejido a una cabecera municipal, buscando sobrevivir.

Las organizaciones criminales han infiltrado actividades económicas, instituciones sociales e incluso gobiernos locales. Ese control provoca una crisis de derechos humanos que obliga a familias enteras a dejar atrás sus casas, animales y tierras.

El fenómeno se ha vuelto particularmente grave en Chiapas, donde más de 4 mil indígenas choles fueron desplazados en junio de 2024.

A la pobreza y marginación que arrastran desde hace décadas, ahora se suma el despojo violento de sus tierras

Un estudio del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, titulado "La nueva ola: desplazamiento forzado causado por el crimen organizado en Centroamérica y México", distingue dos tipos de éxodo.

- El primero, el "cotidiano", ocurre como una medida preventiva: familias que huyen antes de ser víctimas de extorsión, reclutamiento o represalias.

- El segundo, el "por disputas", sucede cuando los grupos criminales se enfrentan por el control de un territorio y obligan a comunidades enteras a marcharse, para debilitar a su enemigo y quedarse con la zona.

Entre 2015 y 2020, más de 274 mil personas en México migraron internamente por violencia o inseguridad, según el INEGI. Sin embargo, los censos no logran captar toda la magnitud del problema: muchos desplazamientos ocurren dentro del mismo municipio, sin dejar rastro estadístico ni registro oficial

Territorios tomados: cuando el crimen manda en el campo

En las regiones rurales de México, la violencia no es un fenómeno aislado: es una forma de dominio. Grupos como el Cártel de Sinaloa, el CJNG y Los Zetas han convertido el campo en su base de operaciones, aprovechando su aislamiento, sus rutas y su valor estratégico.

Allí siembran, procesan y mueven droga; controlan carreteras, manipulan autoridades y determinan quién puede o no quedarse a vivir.

Desde que en 2006 se declaró la llamada "guerra contra el narcotráfico", las grandes organizaciones se fragmentaron en decenas de células. Esas pequeñas bandas, cada una con su propio liderazgo, se disputan zonas completas mediante violencia, extorsión y acuerdos con funcionarios locales.

El resultado: amplias zonas del país, sobre todo en el sur y occidente, se convirtieron en territorios en disputa, donde el Estado apenas aparece

Incluso Áreas Naturales Protegidas han sido invadidas. En estados como Sinaloa, Michoacán, Guerrero y Oaxaca, se han registrado incendios provocados y deforestación intencional para cambiar el uso de suelo y ocultar cultivos ilícitos.

El control criminal también se extiende a tierras ejidales y comunales, que representan más de la mitad del territorio nacional. En regiones agrícolas, los grupos delictivos imponen cultivos ilegales, cobran "cuotas" a los productores legítimos.

La frontera sur es otro punto clave. En Chiapas y Tabasco, los grupos aprovechan los terrenos fértiles y la débil presencia del Estado para expandirse hacia actividades como la tala ilegal, la minería y el tráfico de personas.

El resultado es una economía paralela que funciona bajo sus reglas: quien no obedece, se va... o desaparece

Carreteras del miedo

Las carreteras rurales se han convertido en el nuevo campo de batalla. En estados como Michoacán, Jalisco o Tamaulipas, los cárteles instalan retenes, minas y bloqueos para controlar el paso de drogas, armas o migrantes.

A simple vista parecen caminos vacíos, pero detrás hay comunidades enteras que no se atreven a salir ni a volver.

Este control del territorio no solo impide la movilidad: paraliza la vida económica. Las escuelas cierran, los hospitales quedan sin médicos, las cosechas se pierden. En muchos lugares, los programas sociales llegan tarde o simplemente no llegan.

Así, la violencia termina transformando el paisaje rural mexicano en una red de pueblos abandonados, donde el miedo sustituye al gobierno

Pueblos que se apagan

La lista de regiones que se vacían por la violencia crece cada año. Michoacán, Sinaloa, Jalisco, Tamaulipas, Chihuahua y Chiapas figuran entre las más afectadas.

En esos territorios, la combinación de crimen organizado y abandono institucional ha provocado un éxodo silencioso: pueblos que mueren sin ser noticia.

A continuación, algunos ejemplos que retratan esta desolación.

- Aguililla, Michoacán: de la tierra del limón al territorio del miedo

Aguililla, en la región de Tierra Caliente, fue durante décadas un municipio agrícola próspero, conocido por su producción de limón, aguacate y ganado. En 2010 tenía alrededor de 16 mil habitantes; para 2025 apenas quedan entre 8 mil y 10 mil.

El 40% de su población se ha marchado.

El lugar se volvió epicentro del conflicto entre el CJNG y los Cárteles Unidos, aliados de La Nueva Familia Michoacana. Desde 2021, los accesos fueron bloqueados con minas y drones explosivos; se incendiaron viviendas, se destruyeron caminos y se cortaron servicios básicos.

Miles de personas huyeron hacia Morelia o incluso a Estados Unidos. Escuelas y hospitales cerraron por falta de personal, y muchas familias perdieron sus tierras bajo amenaza.

Hoy, Aguililla parece una sombra de sí misma: casas baleadas, calles vacías y una economía rota por la guerra del narco

Ciudad Mier, Tamaulipas: el pueblo mágico que se vació

Fundada en el siglo XVIII, Ciudad Mier fue uno de los primeros "Pueblos Mágicos" del norte. Vivía del comercio fronterizo y del turismo histórico. Pero en 2010, la guerra entre Los Zetas y el Cártel del Golfo arrasó con todo.

Ese año, más de 2,500 familias huyeron; hubo días en que el pueblo quedó con menos de 500 habitantes.

Aunque el Ejército retomó el control, el miedo nunca se fue. En 2025 la población ronda apenas los 3 mil residentes, la mayoría adultos mayores que sobreviven gracias a remesas.

Las calles lucen vacías entre semana, los negocios cierran temprano y las fiestas patronales desaparecieron. Mier es hoy un ejemplo de cómo el terror puede borrar la vida de un pueblo sin necesidad de bombas

Los Plátanos, Jalisco: la comunidad que desapareció

En Santa María del Oro, Jalisco, la comunidad de Los Plátanos contaba con unos 150 habitantes dedicados al cultivo de café y frutas. En agosto de 2025, medios reportaron quedó totalmente vacía.

El enfrentamiento entre el CJNG y La Familia Michoacana dejó casas quemadas y asesinatos que obligaron a los últimos pobladores a huir hacia Cotija.

Los corrales están vacíos, los caminos cubiertos de maleza. Nadie ha vuelto

Tila, Chiapas: el éxodo indígena

En Tila, municipio indígena ch?ol con unos 20 mil habitantes, la violencia llegó con fuerza en 2024.

Un enfrentamiento entre el CJNG y el Cártel de Sinaloa provocó el desplazamiento de más de 4 mil personas.

El ataque del 4 de junio marcó un punto de quiebre: familias huyeron hacia la selva o cruzaron la frontera con Guatemala.

Hoy, el centro de Tila luce semivacío. Los mercados están cerrados, los templos vacíos y las comunidades desplazadas no se atreven a regresar

Chirimoyos, Sinaloa: el silencio después del ultimátum

Chirimoyos, en el municipio de Concordia, es un ejemplo extremo. Este poblado serrano, de apenas 200 habitantes, fue abandonado dos veces: en 2017 y otra vez en 2024.

Los grupos de "Los Chapitos" y "Mayiza" dieron un ultimátum: "Salgan al mediodía o mueren".

No hubo margen para resistir.

Hoy, Chirimoyos es un caserío vacío, cubierto por la maleza. El regreso es imposible: donde hubo vida, ahora solo queda el silencio

Un país que se vacía sin guerra declarada

México vive una forma silenciosa de guerra: no hay frentes ni batallas oficiales, pero los desplazamientos masivos, los pueblos vacíos y los territorios tomados son señales de un conflicto interno que desangra al país.

A diferencia de los conflictos tradicionales, esta guerra no se libra entre ejércitos, sino entre comunidades y grupos armados; entre el miedo y la supervivencia.

Mientras tanto, las familias desplazadas siguen su propio camino: algunas se refugian en casas prestadas, otras en ciudades cercanas, y otras tantas cruzan la frontera norte con la esperanza de no volver al miedo.

La pregunta que queda flotando es si algún día el Estado volverá a ocupar esos territorios -no con soldados, sino con escuelas, médicos y oportunidades-, o si esos pueblos quedarán como ruinas de una guerra que nunca se declaró, pero que todos hemos visto avanzar