Música mexicana: tradición, innovación y los géneros que definen al país

CDMX

Fecha: 11-11-2025

La música mexicana es un cruce de caminos: un mapa sonoro que recoge los pasos de generaciones enteras.

Habla de rituales y de matrimonios, de revoluciones y de despedidas; es testigo y actor de la vida social.

Cada acorde contiene capas de historia: las voces de los pueblos originarios, los ecos de la colonia, la búsqueda de una identidad nacional, los gritos de protesta y las modulaciones modernas que viajan por internet.

Escuchar la música mexicana es leer una biografía colectiva, sentir cómo se tejieron las comunidades y cómo hoy, con la globalización y las redes, esos mismos ritmos vuelven a transformarse y a viajar.

De los cantos sagrados al mestizaje colonial

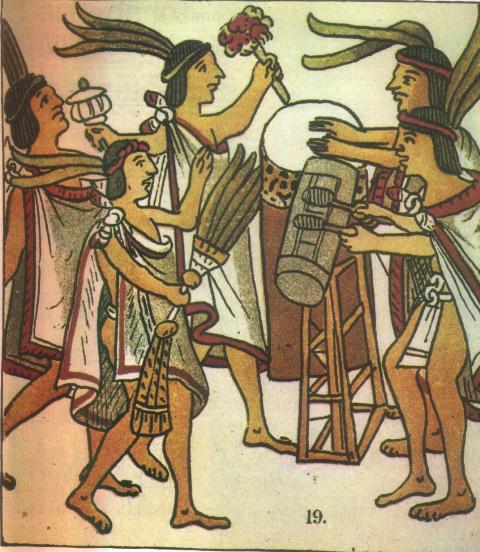

La música en el territorio que hoy conocemos como México nació enlazada con lo sagrado.

En sus formas más antiguas, el sonido tenía una función comunitaria y espiritual: marcaba calendarios, acompañaba ofrendas y dirigía ceremonias.

Los instrumentos (tambores como el huehuetl, flautas de carrizo, sonajas y caracoles marinos) servían no solo para crear ritmo, sino para simbolizar relaciones entre el mundo humano y el divino. Esa condición ritual de la música le daba un peso social y simbólico que iba mucho más allá del entretenimiento.

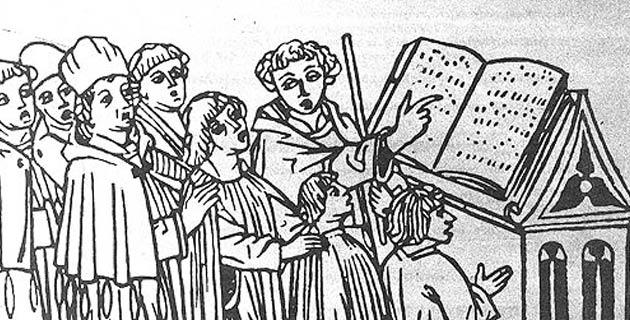

Con la llegada de los europeos, la escena musical se transformó por el encuentro forzado entre tradiciones.

Según el artículo "Música mexicana: Un viaje a través del tiempo y las culturas" del Centro Universitario de Música Fermatta, los frailes detectaron la musicalidad de las poblaciones indígenas y la incorporaron al proceso de evangelización; la primera escuela de música de la Nueva España, fundada en Texcoco en 1524, fue un punto de confluencia donde se enseñaban canto y ejecución instrumental para servicios religiosos.

Ese proceso no solo impuso modos europeos, sino que abrió la puerta a una hibridación: guitarras, violines y vihuelas convivieron con tambores y flautas, dando origen a formas mestizas.

Esa fusión produjo géneros que hoy consideramos tradicionales: el son jarocho, con su jarana y arpa que dialogan con ritmos africanos y europeos; el huapango, que mezcla violines y zapateado; y otros sonecitos regionales.

Estos estilos tempranos son los primeros mosaicos sonoros que anticipan la enorme diversidad musical del país.

El siglo XIX y el despertar del nacionalismo musical

Con la independencia vinieron nuevas preguntas sobre identidad y pertenencia, y la música fue un medio privilegiado para responderlas.

Durante el siglo XIX se fundaron instituciones que formalizaron la enseñanza musical, como el Conservatorio de Música de la Sociedad Filarmónica Mexicana en 1866 y se impulsó la creación de un lenguaje que buscara resonancia nacional. Figuras como José Mariano Elízaga y más tarde Manuel M. Ponce trabajaron en integrar melodías y sonoridades populares al repertorio culto.

La UNAM señala que ese nacionalismo musical no fue una mera moda: representó la ambición de dotar al país de símbolos culturales propios.

Compositores como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas llevaron temas folclóricos a la orquesta sinfónica; la intención era mostrar que lo mexicano tenía dignidad en los grandes escenarios.

Al mismo tiempo, la música popular (marchas, valses, corridos) siguió siendo el pulso cotidiano de las plazas y de las celebraciones, reafirmando vínculos locales y transmitiendo relatos comunitarios.

Socialmente, este despertar favoreció la construcción de una narrativa compartida: la música ayudó a consolidar imaginarios cívicos, a celebrar festividades nacionales y a establecer un sentido de pertenencia en un país diverso.

Revolución, rancheras y el auge del mariachi

La música volvió a ponerse al frente de la historia con la Revolución Mexicana.

La tesina "La Evolución de la Música como Instrumento de Denuncia Social en México" de la UNAM, subraya que los corridos sirvieron como crónicas cantadas: narraban batallas, líderes y episodios cotidianos en épocas en que los medios masivos eran limitados.

Canciones como La Adelita y La Cucaracha funcionaron como registros orales; eran la voz del pueblo que relataba, interpretaba y enmarcaba la violencia y la esperanza del conflicto.

Del campo emergió luego el género que llegaría a simbolizar el sentimiento nacional: la ranchera y su vehículo más difundido, el mariachi, originario de Jalisco.

Según la información de Fermatta, el mariachi pasó de ser un conjunto rural a una forma consolidada que incorporó trompetas, violines y el traje de charro; su auge se multiplicó con el cine de la Época de Oro, cuando intérpretes como Pedro Infante y Jorge Negrete llevaron esas canciones a toda América Latina

La UNESCO reconoció al mariachi como patrimonio inmaterial, un sello de su proyección simbólica.

La música ranchera y el mariachi construyeron mitos y modelos de masculinidad, de amor y del honor rural; al mismo tiempo, alimentaron una idea colectiva sobre la mexicanidad.

Como muestra la Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA), esos repertorios funcionaron como educación sentimental intergeneracional: canciones que se cantaban en reuniones familiares, que se aprendían en la infancia y que transmitían códigos culturales. Socialmente fueron, por tanto, instrumentos de cohesión, identidad y memoria.

Del rock a la era digital: fusiones, rupturas y el regional reinventado

El siglo XX tardío y el XXI temprano marcan un proceso de aceleración: la radio, el cine, la televisión y después las plataformas digitales multiplicaron el alcance de la música.

Según la UNAM, en las décadas de los 60 y 70 irrumpió el rock, primero como adopción y luego como creación propia. Bandas como El Tri, Caifanes o Café Tacvba no solo tradujeron influencias externas, sino que las reconfiguraron para hablar de problemas locales: ciudad, marginación y crítica social.

En este sentido, el rock se convirtió en una herramienta de denuncia y de construcción de identidades urbanas.

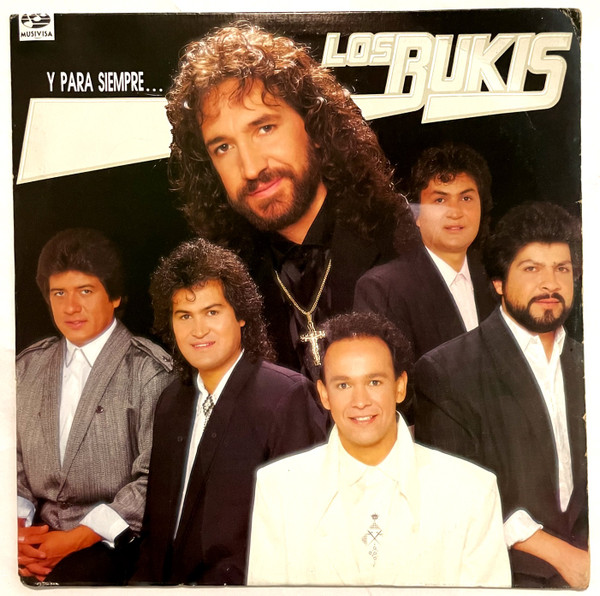

En los 80 y 90 también emergieron fenómenos como el grupero y el fortalecimiento del norteño y la banda sinaloense. Grupos como Los Bukis o El Recodo ayudaron a consolidar circuitos nacionales e internacionales para la música popular mexicana. La coexistencia de lo tradicional y lo moderno se volvió una constante: mientras unos explicaban la nostalgia por lo perdido, otros buscaban nuevas formas de expresión.

De manera paralela, el pop mexicano vivió una de sus etapas más importantes en los 80 y 90, con artistas y grupos que lograron consolidar una identidad propia dentro de la industria global.

Bandas y cantantes como Timbiriche, Juan Gabriel, Yuri y Luis Miguel no solo dominaron las listas de éxitos locales, sino que llevaron la música mexicana a escenarios internacionales. Este pop combinó melodías pegajosas, producción sofisticada y una narrativa emocional que conectaba con distintos públicos, consolidando la presencia de México en la cultura pop global.

El cambio más reciente y notorio es la aparición de corridos tumbados y fusiones con trap, hip-hop y electrónica.

En base a Fermatta, artistas como Natanael Cano y Peso Pluma llevaron estas mezclas a audiencias globales a través de plataformas de streaming, mostrando que el regional mexicano puede dialogar con géneros urbanos y con públicos internacionales. Estas fusiones generan polémica, porque incorporan líricas explícitas y estéticas de ostentación o violencia, pero también muestran la capacidad de adaptación del repertorio regional.

Tecnológicamente, el streaming y las redes sociales han reconfigurado poder y acceso: las plataformas permiten que creadores independientes lleguen al mundo sin pasar por las grandes disqueras; esto democratiza la producción, pero también obliga a atender algoritmos y tendencias virales (por ejemplo, en TikTok).

Socialmente, esta digitalización modifica hábitos de consumo, promueve globalización cultural y plantea dilemas sobre responsabilidad y contenido.

La música y su impacto en la sociedad

La música mexicana no es un mero acompañamiento de la vida: actúa como motor social, pedagógico y económico.

Su impacto se despliega en al menos cinco ámbitos clave: identidad y memoria, denuncia y movilización, educación y transformación social, economía y mercado cultural, y la configuración de valores y comportamientos.

Primero, la música construye identidad. Según la UNAM, los paisajes sonoros (los sones, mariachis, corridos y demás) permiten a las comunidades reconocerse. Frases como "Dime qué escuchas y te diré quién eres" resumen cómo los estilos musicales delimitan pertenencias regionales y sociales.

Segundo, la música es vehículo de denuncia y memoria histórica. Desde los corridos revolucionarios hasta el rock y la trova contemporánea, la canción ha servido para narrar injusticias, pérdidas y reclamos. La música se convierte en archivo sonoro de luchas y en catalizador de procesos políticos o sociales, haciéndolos visibles y comprensibles para audiencias amplias.

Tercero, la educación musical es una herramienta de transformación social. En base a Fermatta, la formación musical ofrece habilidades transferibles (disciplina, trabajo en equipo, creatividad) y puede ser una vía de inclusión para jóvenes en situación de vulnerabilidad. La música, entonces, no sólo entretiene: empodera y abre oportunidades laborales y personales.

Cuarto, la música mueve economías. Los festivales, conciertos, escuelas y producción generan ingresos y empleo; además, la industria del streaming ha creado nuevas economías vinculadas a tendencias virales y a nichos globales. La música ya no es solo patrimonio cultural: es un motor económico que impacta turismo, moda y publicidad.

Quinto, la música influye en valores y comportamientos. Las letras y las imágenes musicales moldean percepciones sobre el género, la violencia, la gloria y la ambición. Mientras que algunos repertorios promueven empatía, resistencia y valores comunitarios, otros pueden normalizar conductas conflictivas.

En conjunto, estos impactos muestran que la música es un agente activo en la sociedad mexicana: cohesiona, interpela, forma, alimenta economías y, en ocasiones, polariza.

Las decisiones de consumo y el debate público en torno a las letras y los estilos se han vuelto parte de la conversación social, obligando a pensar la música no solo como arte sino como responsabilidad colectiva.

La música mexicana es una corriente inagotable que fluye entre pasado y presente, arraigada en la tierra y, a la vez, proyectada hacia el mundo.

Es memoria y novedad, tradición y ruptura; es el pulso de pueblos, barrios y ciudades.

A lo largo de los siglos, sus sonidos han nutrido la identidad colectiva, han relatado revoluciones y vidas, y han servido como herramienta de educación y transformación social.

Hoy, con la era digital, esa voz se multiplica y se reinventa. Lo que importa es que, sea en una plaza, una radio o un stream viral, la música mexicana sigue cumpliendo su función más esencial: decir quiénes somos y, al mismo tiempo, abrir la puerta a quienes queremos ser.